Le pays d'Israël aujourd'hui

Introduction

Les médias, depuis le massacre perpétré par le groupe islamique Hamas le 7 octobre 2023, abordent quotidiennement la situation complexe du conflit israélo-palestinien, notamment les tensions entre Israël et le Hamas, cette dernière étant considérée comme une organisation terroriste par la plupart des pays. Dans ce contexte géopolitique délicat, les analyses varient, reflétant les positions diverses des pays soutenant soit le Hamas, soit Israël.

Il est surprenant de constater que, malgré les actions du Hamas largement critiquées, le soutien international à Israël reste mesuré. La crainte d’une escalade du conflit incite de nombreux leaders politiques à des déclarations prudentes pour éviter d’exacerber les tensions.

Dans ce cadre, une analyse des textes bibliques peut-elle offrir un éclairage sur l’évolution actuelle du conflit ? Ce conflit était-il prévisible ou mentionné dans les textes prophétiques juifs ? Notre but est d’examiner la situation actuelle d’Israël à la lumière de ces textes.

Nous gardons à l’esprit que ces analyses sont intrinsèquement liées aux croyances et interprétations de chacun malgré cela, nous pouvons remarquer que parfois, certains textes, apparaissent surprenants avec l’éclairage de la situation présente.

La Palestine

Histoire de la Palestine — Wikipédia (wikipedia.org)

Nous vous recommandons de consulter le site Wikipédia pour obtenir de nombreuses informations sur l’histoire de la Palestine, car les détails de cette histoire débordent le cadre de notre étude actuelle.

Nous souhaitons néanmoins rappeler certains points qui nous semblent importants.

Les historiens notent qu’Hérodote utilise le terme « Palestine » au 5ème siècle avant J.-C., bien que son usage ne devienne courant qu’au deuxième siècle. Aux environs de l’an 130, l’empereur romain Hadrien décide de reconstruire la ville de Jérusalem, détruite par Titus en l’an 70, et de la transformer en une cité païenne nommée Aelia Capitolina.

Il projette également la construction d’un temple dédié à Jupiter sur l’emplacement du Golgotha. Cette décision déclenche la révolte de 132 à 135, menée par Shimon bar Kokhba.

Pour mater la rébellion, les Romains doivent déployer 12 légions, représentant presque la moitié de leur force militaire, afin de reprendre le contrôle de la province. À la suite de leur victoire en 135, et dans le but de punir les Juifs, Hadrien renomme la région de Judée en « Palestine ».

Par conséquent, les Juifs perdent leur souveraineté sur la Judée.

Les différentes périodes historiques

Ce territoire a été témoin, au cours des 20 derniers siècles, de la domination de diverses puissances. Pour en savoir plus sur l’histoire de la Palestine, consultez l’article correspondant sur Wikipédia.

Histoire de la Palestine — Wikipédia (wikipedia.org)

Voici un résumé des périodes marquante de l’histoire d’Israël :

1) La période romaine s’étend de l’an 63 avant J.-C. jusqu’à l’an 324.

2) La période byzantine couvre les années de 324 à 638.

3) La première période musulmane, marquée par la naissance et l’expansion de l’Islam, s’étend de 638 à 1099.

4) La période des croisades, qui témoigne de la lutte entre le christianisme et l’Islam, va de 1099 à 1291.

5) La période ottomane, de confession islamique, va de 1291 à 1917.

Au cours de ces siècles, les Juifs se sont exilés dans différents pays, même si une communauté est restée sur la terre d’Israël. Nous observons donc une succession d’occupations de cette terre, avec une hégémonie musulmane qui s’étend sur 12 siècles.

Il est à noter qu’un musulman est une personne qui adhère à l’Islam, la religion fondée par le prophète Mahomet.

L’Islam

Nous observons que durant la période s’étalant de l’an 638 à 1917, soit environ 12 siècles, la religion islamique a prédominé, malgré les deux siècles de présence des croisés.

Le terme ‘Islam’ signifie ‘se soumettre volontairement à Dieu’. ‘Musulman’ désigne celui qui pratique l’Islam. Mahomet (570-632) est le fondateur de l’Islam et l’auteur présumé du Coran, qu’il aurait reçu de Dieu selon la tradition islamique. Cette religion s’est répandue dans le monde oriental et est devenue de nos jours la deuxième plus grande en nombre d’adeptes après le christianisme.

L’identité musulmane peut transcender l’appartenance nationale, au point que certains se proclament musulmans avant de mentionner leur nationalité. Il existe différents courants au sein de l’Islam : les sunnites représentent environ 80 % des fidèles, les chiites 10 à 15 % (principalement en Iran), tandis que les wahhabites et les salafistes sont minoritaires.

Dès le 7ème siècle, l’Islam s’est imposé dans toute la région. Aujourd’hui, Israël demeure la seule enclave dans cette région qui échappe à l’influence islamique majoritaire. Plusieurs États arabes ont manifesté le désir d’évincer les Juifs pour créer un vaste empire musulman.

Actuellement, entre 24 et 25 % de la population mondiale se réclame de la religion islamique.

L’islamisme

Un musulman est une personne qui adhère aux enseignements du Coran, tout comme un catholique ou un protestant peut suivre les préceptes de la Bible. Cependant, l’islamisme se distingue nettement de la simple pratique de l’islam. Ce terme fait référence à un courant souhaitant établir un État islamique basé sur la charia, la loi islamique. Cette ambition dépasse le cadre religieux pour s’inscrire dans une dimension politique.

Tandis que l’islam peut être pratiqué au sein de nombreux pays démocratiques sans conflit avec les lois laïques, l’islamisme entre automatiquement en contradiction avec les principes démocratiques et laïcs qui régissent ces pays.

Dans les démocraties, le principe de l’islamisme est généralement rejeté et peut être sujet à lutte, car il est perçu comme une menace pour les valeurs de la société.

En France, par exemple, une étude récente du Centre Français de Recherche sur le Renseignement suggère que 5 à 10 % de la communauté musulmane, soit entre 30 000 et 50 000 personnes, pourraient adhérer aux idées islamistes.

L’étude indique également que 1 % des musulmans français (entre 3000 et 5000 personnes) pourraient être disposés à soutenir activement le jihad, considéré dans ce contexte comme une lutte armée.

L’islamisme est une idéologie qui transcende les aspects purement religieux de l’islam pour se positionner en tant que système politique. Il cherche à instaurer un ordre social et politique basé sur sa propre interprétation des lois islamiques.

Le 20ème siècle

Histoire de la Palestine — Wikipédia (wikipedia.org)

Pendant la Première Guerre mondiale, l’Empire ottoman (Turquie) a choisi de s’allier à l’Allemagne et est entré dans le conflit contre les Britanniques. Ces derniers, après plusieurs défaites, ont fini par remporter d’importantes victoires sous le commandement du général Allenby, notamment à Beer-Sheva le 31 octobre 1917, à Gaza le 1er novembre, et à Jérusalem le 9 décembre.

Ces succès ont permis de redessiner la carte de la région, et la Déclaration Balfour, datée du 2 novembre 1917, a constitué une première étape vers le retour des Juifs dans leur ancien pays.

La région à l’ouest du Jourdain a été administrée par les Britanniques de 1923 à 1948 dans le cadre d’un mandat de la Société des Nations, l’organisation mondiale qui deviendra, le 24 octobre 1945, l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Le plan de partage de la Palestine (Résolution 181 de l’ONU, 1947) qui a été proposé par l’ONU, envisageait de diviser la Palestine mandataire en deux États indépendants, l’un juif et l’autre arabe, avec Jérusalem placée sous contrôle international. Ce plan fut accepté par les leaders juifs mais rejeté par les leaders arabes de l’époque. Ce plan était un effort pour résoudre le conflit entre les aspirations nationales juives et arabes en Palestine.

Cette résolution 181 de l’ONU, adoptée le 29 novembre 1947, avec 33 votes pour, 13 contre, et 10 abstentions reconnaissait officiellement l’État d’Israël.

Dans ces conditions, le 14 mai 1948, quelques heures avant la fin du mandat britannique, David Ben-Gourion a proclamé la naissance de l’État d’Israël.

Le lendemain, la guerre a éclaté entre le nouvel État et une coalition arabe.

L’histoire de l’État d’Israël, depuis sa création jusqu’à nos jours, peut se résumer à une longue série de conflits avec les pays musulmans, entrecoupée de périodes de trêve. Cette lutte a pris différentes formes, allant de la guerre conventionnelle aux attentats-suicides. Plusieurs États de la région ne reconnaissent pas Israël et souhaitent transformer la région en un vaste territoire islamique.

Les grandes puissances internationales ont tenté à diverses reprises d’établir des accords de paix, sans jamais y parvenir de manière durable.

La déclaration Balfour

La déclaration Balfour — Wikipédia (wikipedia.org)

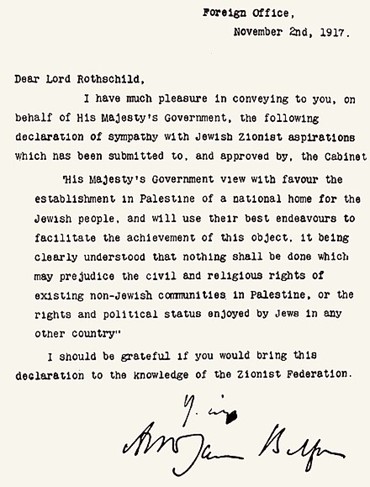

Voici la photo de la lettre et sa traduction, une phrase de 67 mots, qui va bouleverser le cours du monde.

« Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif, et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives en Palestine, ou aux droits et au statut politique dont les juifs jouissent dans tout autre pays ».

Cette déclaration constitue une grande victoire pour Chaïm Weizmann, chef des sionistes de Grande-Bretagne et futur premier président israélien.

Nous ne pouvons pas dans le cadre de cette étude développer plus longuement toute cette période historique.

Le retour des Juifs inscrit dans nos Bibles

Les grands prophètes hébraïques ont annoncé un retour du peuple juif dans sa terre ancestrale. Ces textes ont encouragé de nombreux Juifs qui y voyaient une bénédiction de leur Dieu YHWH.

Je vous arracherai aux nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire.

Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Eternel, et je ramènerai vos déportés. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Eternel, et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil.

N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi.Je dirai au nord: «Donne!»tous ceux qui portent mon nom,

Ces passages, ainsi que d’autres, ont été interprétés de différentes manières au fil du temps.

Certains les voient comme des prophéties littérales qui se sont réalisées ou se réaliseront dans le futur, tandis que d’autres les interprètent de manière plus métaphorique ou spirituelle.

La création de l’État moderne d’Israël le 14 mai 1948 et l’immigration subséquente des Juifs du monde entier en Israël sont souvent citées comme des accomplissements de ces prophéties.

Il semble difficile néanmoins de ne pas opérer de rapprochement entre ces promesses de YHWH, citées par ces grands prophètes, et le retour de tous ces Juifs en terre d’Israël !

Qui sont ces Palestiniens ?

Palestiniens — Wikipédia (wikipedia.org)

Il semble difficile, voire impossible, de parler d’une entité palestinienne constituée au moment de la proclamation de l’État d’Israël. La déclaration de Golda Meir au journal « The Sunday Times » en juin 1969 résume bien cette perception :

« Il n’y avait jamais rien appelé « Palestiniens ». Quand y a-t-il eu un peuple palestinien indépendant dans un État palestinien ? Avant la Première Guerre mondiale (la Palestine) était soit le sud de la Syrie, ensuite elle est devenue la Palestine, y compris la Jordanie. Ce n’était pas comme s’il y avait un peuple palestinien en Palestine qui se considérait comme tel, et que nous les avons expulsés et pris leur pays. Ils n’existaient pas ».

Toutefois, cette terre était effectivement habitée par des populations. Il s’agissait d’Arabes, relevant administrativement de la Syrie ou de la Jordanie puis sous domination anglaise.

La constitution de l’identité palestinienne s’est développée en réaction à la création de l’État d’Israël. En effet, les États arabes existants, tels que la Syrie, et plus particulièrement la Jordanie, avaient des frontières bien définies et ne pouvaient prétendre à la possession de la terre d’Israël. Cependant, la formation d’un État palestinien offrirait une base pour revendiquer légalement ce territoire.

D’où viennent tous ces Juifs ?

Sionisme — Wikipédia (wikipedia.org)

Sionisme (homonymie) — Wikipédia (wikipedia.org)

Juifs et judaïsme en Europe — Wikipédia (wikipedia.org)

Au cours de l’histoire, de nombreux Juifs ont été contraints de quitter leurs terres ancestrales et ont formé des communautés dans divers pays, y compris dans des pays arabes tels que l’Égypte.

À la fin du 19e siècle, l’antisémitisme croissant dans de nombreux pays a conduit beaucoup de Juifs à envisager un retour sur leur terre historique, connue aujourd’hui sous le nom d’Israël.

Dès 1882, le philanthrope français Edmond de Rothschild a commencé à acquérir des terres dans la région alors sous domination ottomane, facilitant l’établissement de familles juives.

Cette aspiration politique et culturelle au retour des Juifs sur leur terre historique est connue sous le nom de sionisme.

Le terme « Sion » en hébreu se réfère à la « terre promise » et est associé à la colline où le Temple de Jérusalem a été construit. Le mouvement sioniste a pris de l’ampleur au cours du 20e siècle et a reçu le soutien des autorités de l’État d’Israël.

Le sionisme

Le sionisme — Wikipédia (wikipedia.org)

Il est souvent avancé une définition simplifiée du sionisme, perçue comme un mouvement politique créé au 19ème siècle. Cependant, la réalité est plus nuancée. Bien que le terme « Sion » soit parfois utilisé comme synonyme du pays d’Israël, il désigne plus spécifiquement la ville de Jérusalem.

Le peuple juif, lors de la célébration de la Pâque, exprime le souhait de « L’shanah haba’ah b’Yerushalayim » — « l’année prochaine à Jérusalem ». Cela témoigne d’une continuité historique et spirituelle qui dépasse de loin l’émergence du sionisme moderne au 19ème siècle.

Quant aux textes sacrés, l’Ancien Testament chrétien se conclut avec le livre de Malachie, tandis que le canon hébraïque des Écritures se termine avec le livre des Chroniques. Ces distinctions reflètent des traditions et des canons différents entre les cultures juive et chrétienne.

Le canon hébraïque se termine avec le principe d’un retour à Jérusalem !

La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Eternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée par Jérémie, et celui-ci fit faire de vive voix, et même par écrit, la proclamation que voici dans tout son royaume:«Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse: L'Eternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que l'Eternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il y monte!»

En dépit de la diaspora, l’aspiration à un retour à Jérusalem a perpétuellement animé les Juifs. Cette détermination à regagner la cité de Jérusalem a constitué le fil conducteur des multiples générations juives tout au long des siècles d’exil.

Cette prière : « l’année prochaine à Jérusalem », repose donc sur le texte des Chroniques qui clôt les Écritures juives et que nous trouvons dans notre Ancien Testament, la première alliance.

La bible hébraïque se termine sur l’espoir d’un retour à Jérusalem.

Jérusalem

La signification de Jérusalem pour le peuple juif est profondément enracinée dans leur histoire et leur spiritualité. L’évocation émotionnelle de la ville est bien illustrée par la réaction des soldats israéliens en 1967 lorsqu’ils sont entrés dans Jérusalem, un moment chargé de symbolisme historique et religieux.

Le caractère sacré de Jérusalem est étroitement lié aux textes bibliques, comme en témoigne l’Ancien Testament. Le Psaumes 137.5-6 , exprime une fervente nostalgie et un engagement solennel envers la ville :

Si je t'oublie, Jérusalem,Que ma langue reste collée à mon palais,

Pour une exploration approfondie de la connexion entre les Juifs et Jérusalem, veuillez consulter l’annexe ANN085 intitulée « Jérusalem, la ville de YHWH (Yahvé) », qui analyse le caractère unique de cette ville.

Dans de nombreux écrits, Jérusalem est envisagée comme l’épicentre ou le ‘nombril du monde’, un concept qui illustre son importance centrale dans la conscience juive et au-delà.

A qui appartient la terre d’Israël ?

Il est peu probable que l’on parvienne à un consensus sur la question de la souveraineté sur la terre d’Israël, car aussi bien les Juifs que les Palestiniens revendiquent ce territoire. Les nombreuses guerres, attentats et pertes de vies de part et d’autre attestent de la profondeur du fossé séparant les deux partis. Ce conflit a pris une dimension internationale inattendue, mais néanmoins prévisible si nous regardons les textes bibliques.

À l’heure actuelle, nous observons un clivage : d’une part, de nombreux pays musulmans soutiennent les intérêts palestiniens ; d’autre part, plusieurs nations à majorité chrétienne appuient la cause juive.

Cependant, le monde musulman n’est pas unanime sur cette question, avec certains pays reconnaissant l’État d’Israël et d’autres prônant sa destruction au profit de l’établissement de l’islamisme dans toute la région.

Ainsi, l’idée d’un partage du territoire entre deux peuples apparait, selon nous, comme une utopie.

Les textes de l’Ancien Testament, qui font partie des écritures saintes pour le judaïsme et le christianisme, déclarent sans ambages que cette terre appartient historiquement et éternellement aux Juifs.

Néanmoins, du point de vue des réalités politiques modernes, la question apparait plus complexe, et une réponse définitive sur l’appartenance de la terre d’Israël varie selon les perspectives culturelles et surtout cultuelles de chacun.

Qui aurait imaginé que les paroles prophétiques de Zacharie (6ème siècle av J.-C.) seraient d’actualité de nos jours !

Ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous les peuples; tous ceux qui la soulèveront s'y écorcheront, et toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle.

Nous pouvons regarder la fin de ce passage qui ne nous laisse que très peu d’espoirs !

Cet avertissement de Zacharie concerne la période eschatologique de la fin des temps et montre bien que Jérusalem et le pays d’Israël deviendront le centre du monde.

Nous ne sommes plus dans le cadre d’une interprétation du texte de Zacharie, mais dans celui d’une comparaison avec les événements que nous vivons aujourd’hui.

Les propos de Zacharie ont-ils un lien avec les faits de guerre en Israël aujourd’hui ?

Nous pensons que oui !

Conclusion

Notre analyse de l’histoire du peuple juif nous conduit vers une conclusion qui peut paraître surprenante à beaucoup. Ce ne sont pas simplement deux nations qui s’affrontent depuis 1948, d’un côté les Juifs et de l’autre les Palestiniens. Nous sommes en réalité face à une évidence plus ancienne et plus complexe. Ce conflit remonte à l’antiquité et a pris différentes formes au fil des siècles.

Si les Juifs avaient été un peuple semblable à tous les autres, ils seraient probablement passés inaperçus dans l’histoire, à l’image des Cananéens, des Jébuséens, des Philistins et d’autres peuples anciens. Or, leur nature intrinsèque et l’origine de leur histoire semblent expliquer les nombreuses tentatives de destruction dont ils ont fait l’objet.

Israël est le peuple de YHWH, qui se révèle comme le Dieu créateur de notre monde et de tout ce qui vit.

Autrement dit, les conflits affectant ce peuple démontrent, selon nous, une révolte ouverte des hommes contre YHWH. Nous ne pouvons donc pas limiter cette lutte à une simple guerre de religions. L’épopée du peuple juif, avec ses luttes, ses combats et ses souffrances, retrace les différentes formes de rébellion de l’homme contre son créateur.

La forme actuelle de cette lutte se manifeste notamment avec l’Islam radical (l’Islamisme) qui s’oppose au peuple de YHWH, entraînant des répercussions mondiales. Nous devons bien préciser qu’il n’est pas question ici de la religion dite, de paix, l’Islam, mais de son interprétation politique et conquérante que nous nommons Islam radical ou encore Islamisme.

Par le passé, des mouvements comme le Nazisme ont tenté de détruire ce peuple. Même le Tribunal du Saint-Office de l’Inquisition, institution catholique romaine établie en 1478, a persécuté ouvertement le peuple juif. Ces conflits sous couvert de courants politiques ou religieux ont cherché à éradiquer les Juifs.

Nous sommes étonnés de constater que, dans un monde qui se veut laïque ou au moins distant par rapport à toutes les religions, l’influence spirituelle prend une place prépondérante. La question se pose donc : est-il envisageable d’imaginer un chemin sans religion, sans Dieu ?

La réponse semble de plus en plus claire : Non.

Si les Juifs sont le peuple de Dieu et que Dieu est tout-puissant, pourquoi ont-ils subi tant de souffrances ? Le prophète Jérémie apporte une réponse :

»Ce sont vos fautes qui ont déréglé cet ordre,

»Regarde! Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction:la bénédiction si vous obéissez aux commandements de l'Eternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui;la malédiction si vous n'obéissez pas aux commandements de l'Eternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris aujourd'hui pour suivre d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas.

Que serait-il arrivé si ce peuple avait respecté son alliance avec son Dieu ?

L’histoire du monde aurait été certainement différente. Qu’adviendrait-il si ce peuple se tournait de nouveau vers son Dieu et restaurait cette alliance ?

Nous explorerons ce thème dans le chapitre : « Le retour du Messie Jésus », où nous analyserons les différentes thèses évoquées par l’apôtre Paul, l’apôtre Jean, Luc et les prophètes juifs.